大腸の pit pattern 診断

(2025-07-06)

pit patternとは大腸表面にある上皮腺管開口部(pit)の集まりをひとつのパターンとして認識したものであるが, 実際には腺管開口部ばかりではないこともある.

したがって正しくは“表面微細構造”と表現するのがよいのであろうが,これらもすべて含めて“pit pattern”という言葉で総称している.

pit pattern診断の礎は小坂による切除後の固定標本に対する実体顕微鏡観察に始まり, 病変により表面構造パターンが異なることが示された.

これらの知見をもとに生体内での拡大観察の試みがなされ, 1993年にzoom式拡大内視鏡CF-200Z(オリンパス社製)の出現により生体内でも観察することが可能となった.

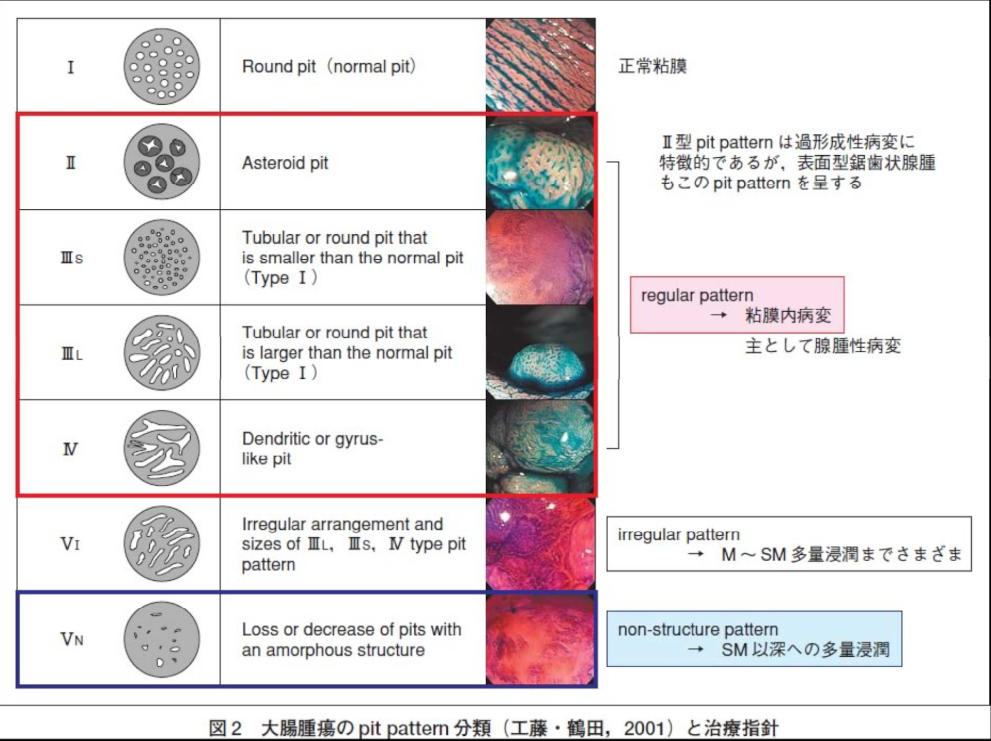

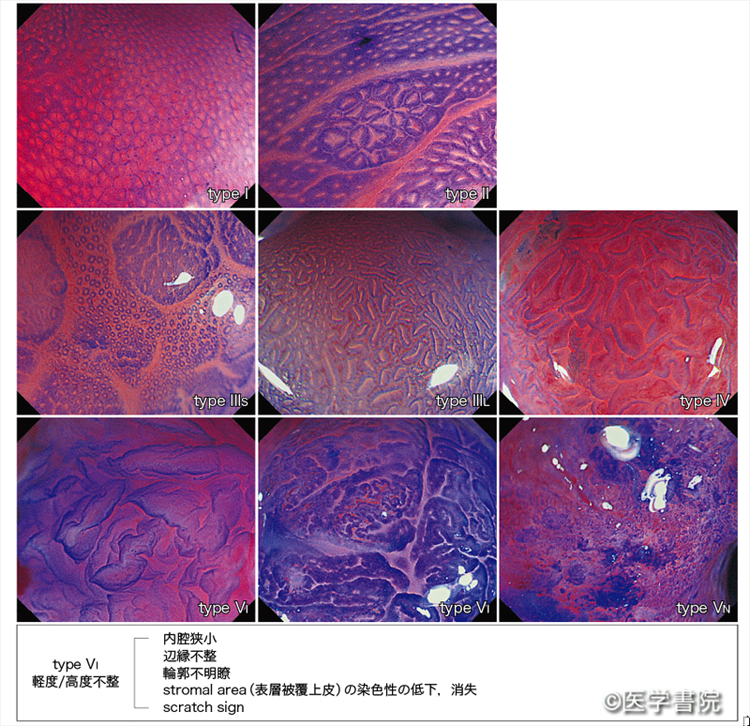

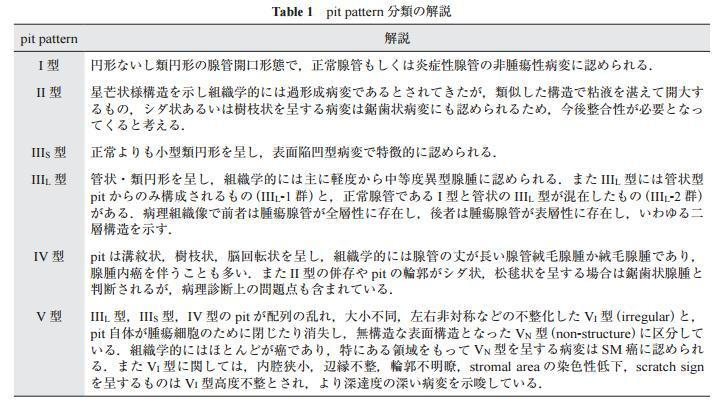

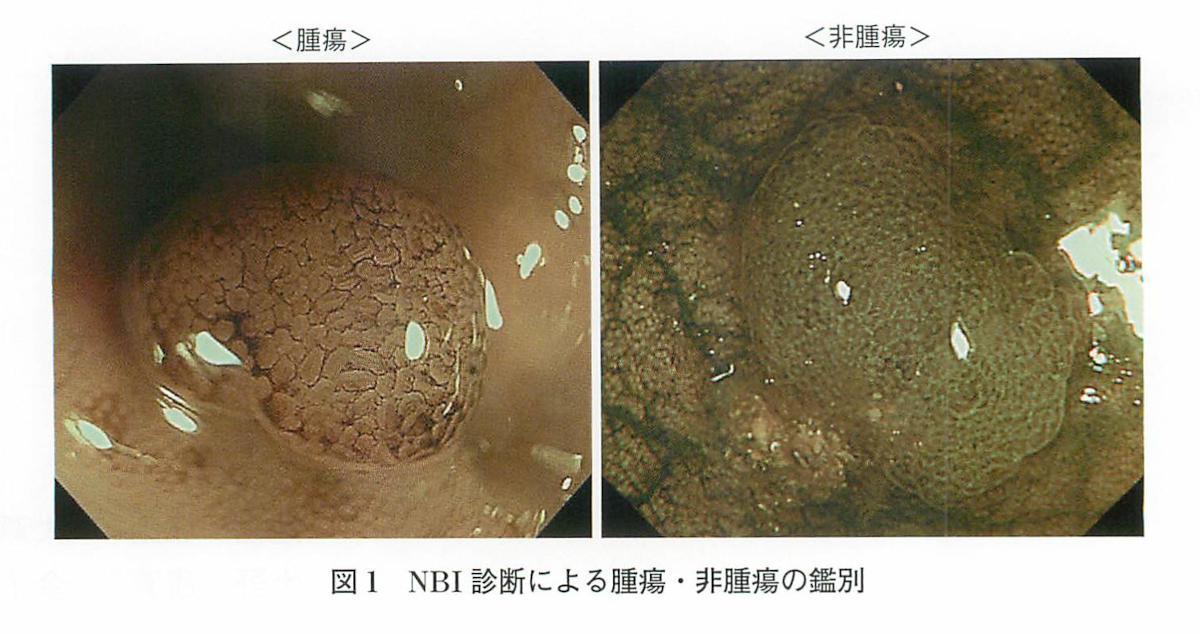

工藤らはzoom式拡大内視鏡を用いてpit patternと実体顕微鏡所見の整合性, また病理組織像との精力的な対比研究を行い,一定の類似性,法則性をもって特徴的に所見を呈することを見い出し, 現在は工藤・鶴田分類(Fig. 1)が標準的に用いられ,pit pattern診断が確立された(Table 1).

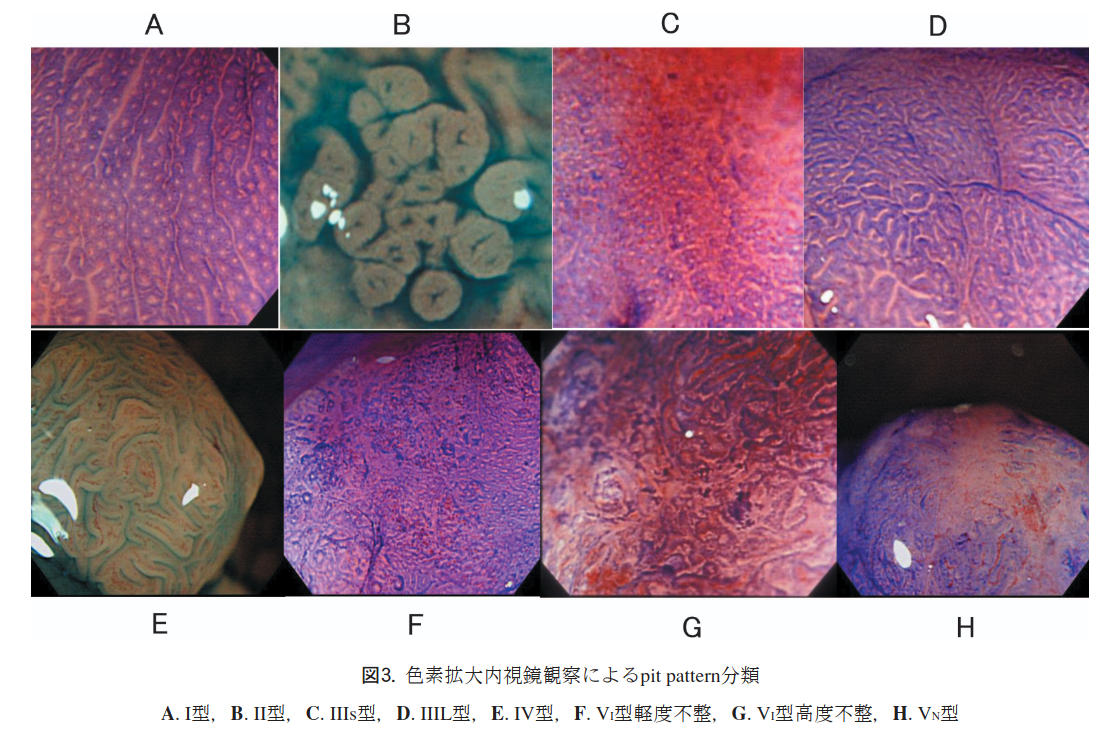

サンプル画像

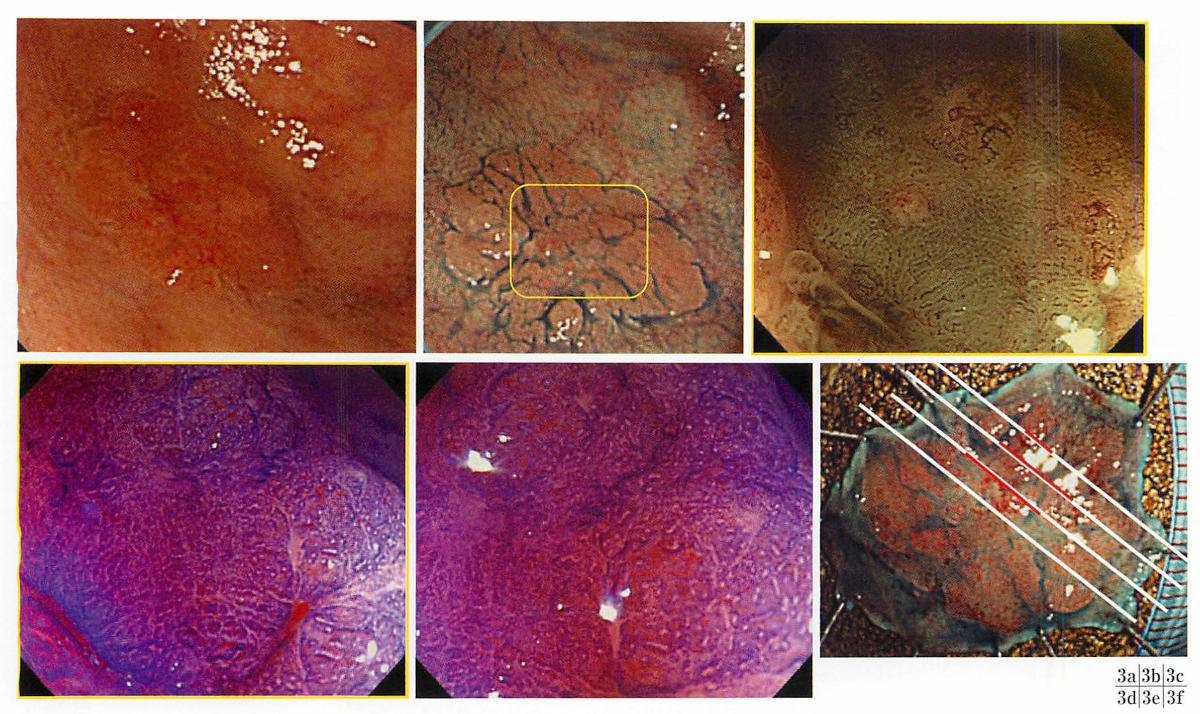

NBI は JNET 2B でしょうか。

ピットパターンは ⅤI.

病理は、tub1、pT1a(250μm).

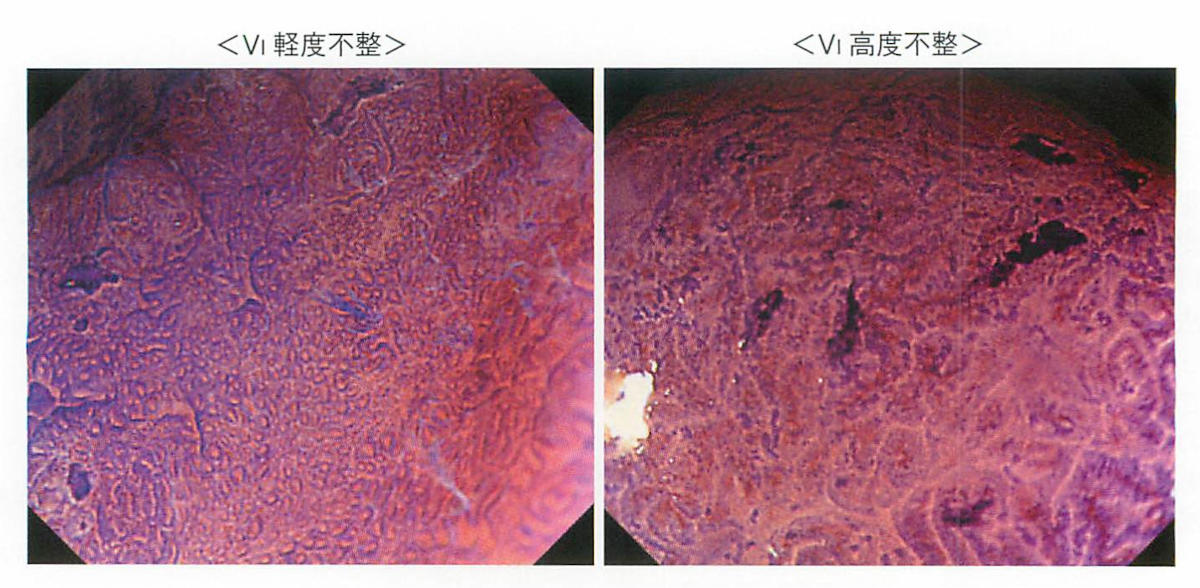

NBI は JNET 2B.ピットパターンは ⅤI 高度不整.

病理は、tub1、pTis(M).

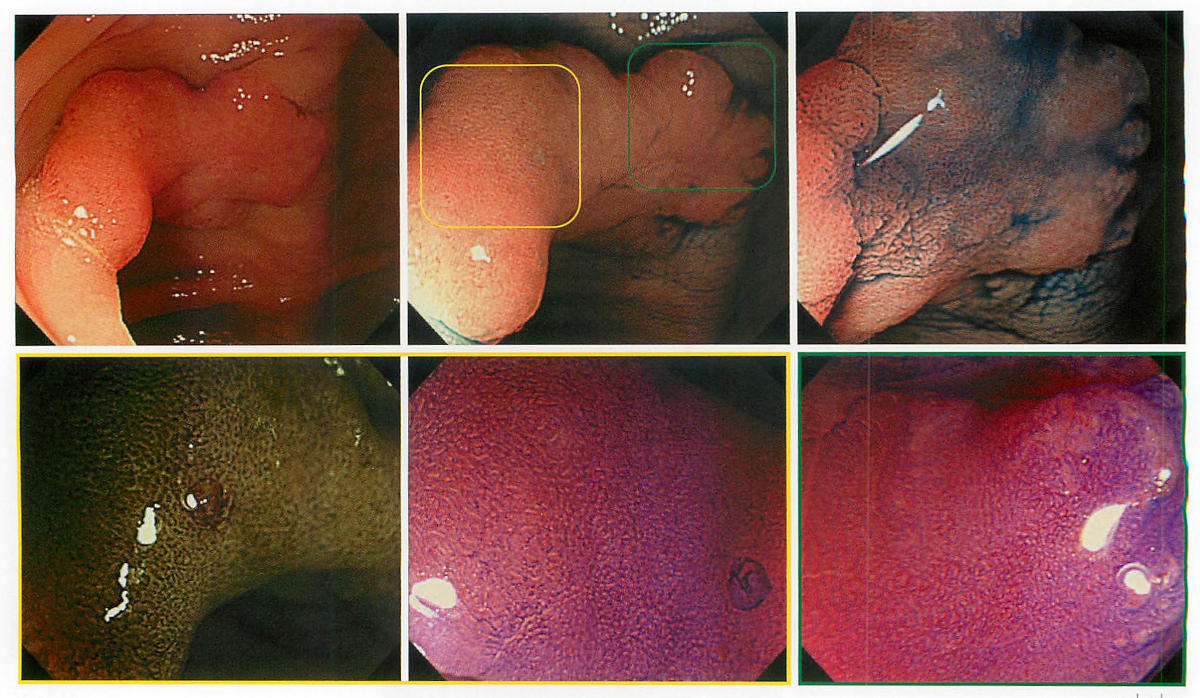

NBI は JNET 2A 〜 2B.ピットパターンは ⅤI 軽度.

病理は、tub1、pT1a(SM 900μm).

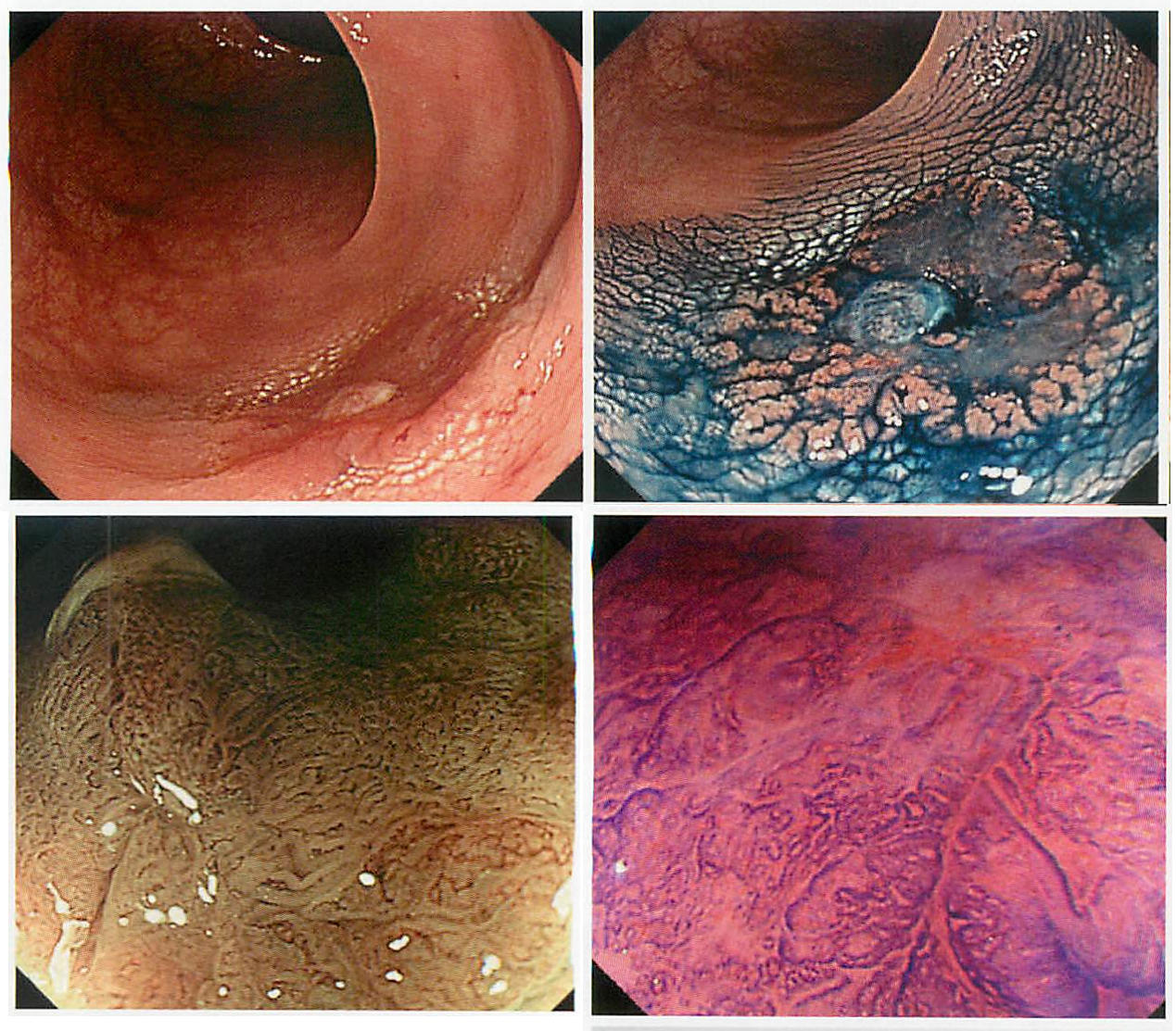

JNET 2A ?

ピットパターンはほとんど Ⅲs? 一部 ⅤNがあるのでしょうか?

病理は、tub1、pT1a(SM 400μm).

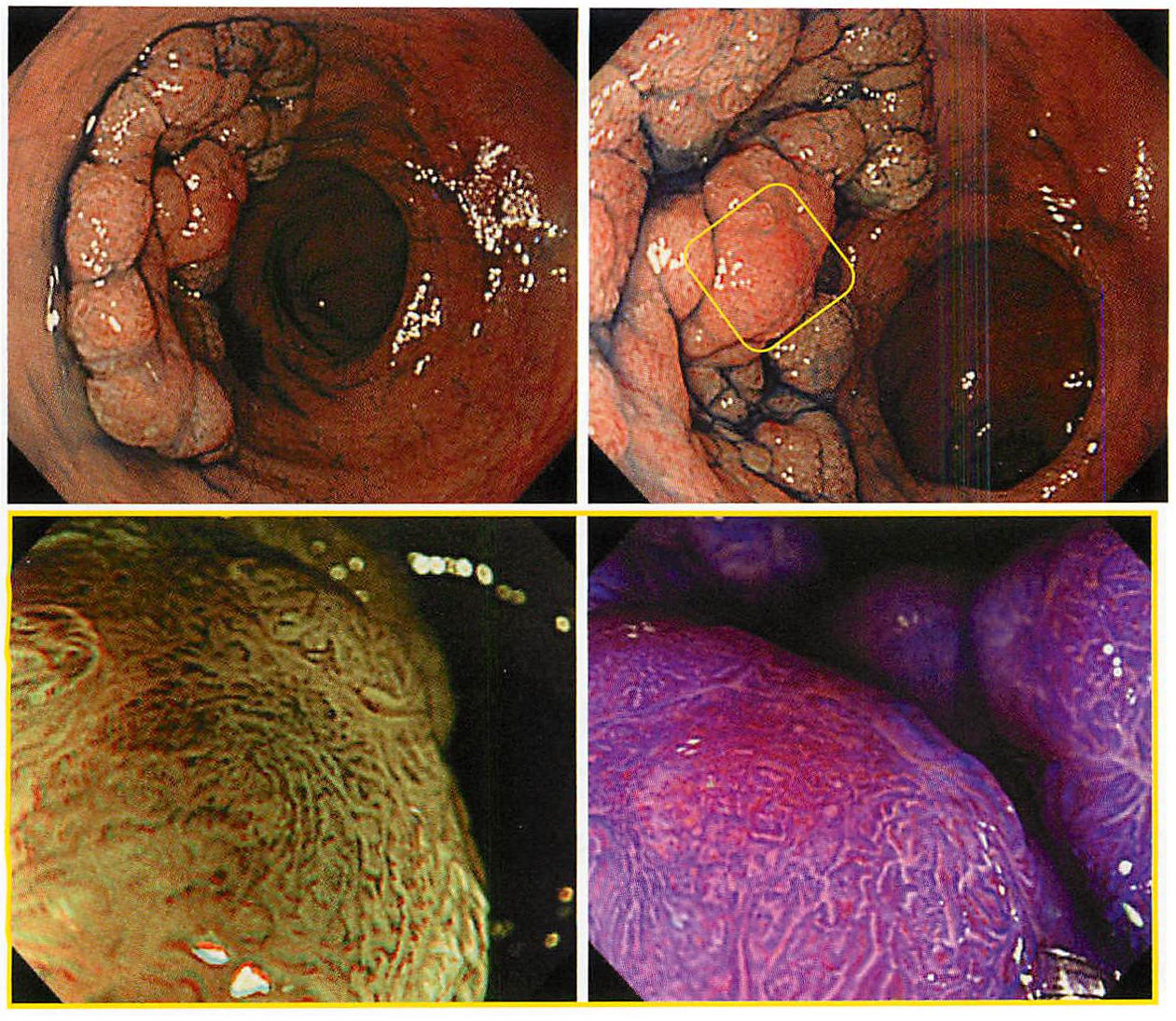

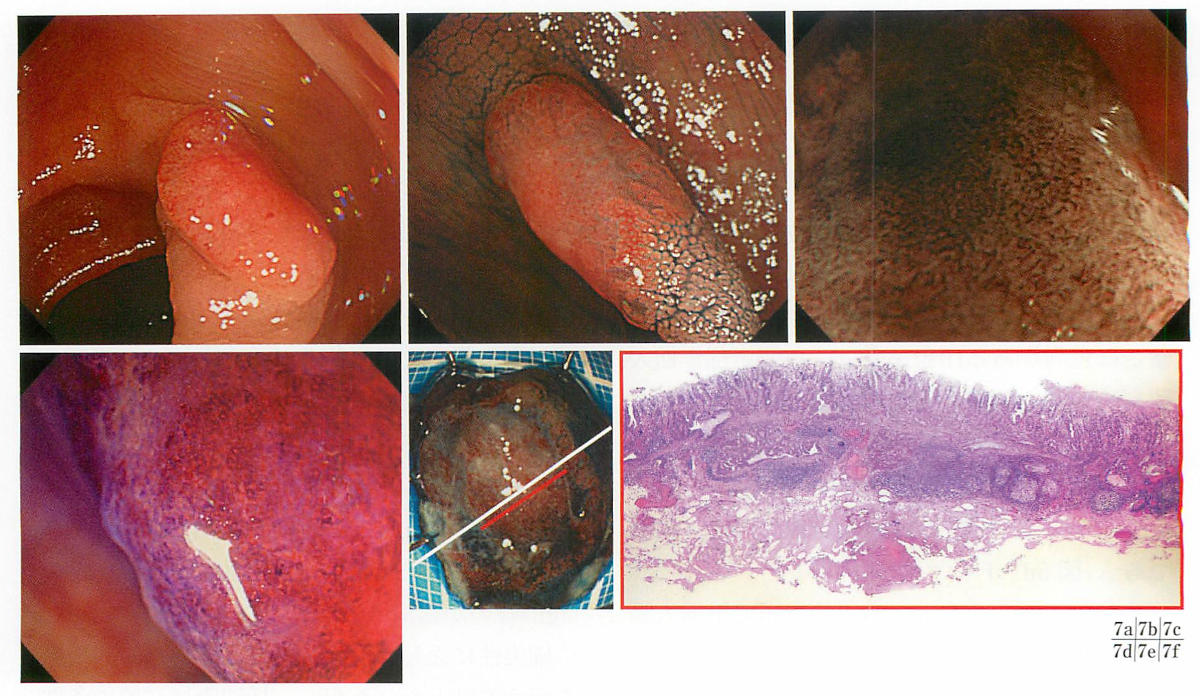

JNET 2A.

ピットパターンは ⅤI 軽度.

病理は、tub1、pT1a(SM 900μm).