大腸腫瘍の拡大観察の要点

以下の論文をまとめます。

大腸腫瘍の拡大観察の要点Narrow Band Imaging(NBI)観察

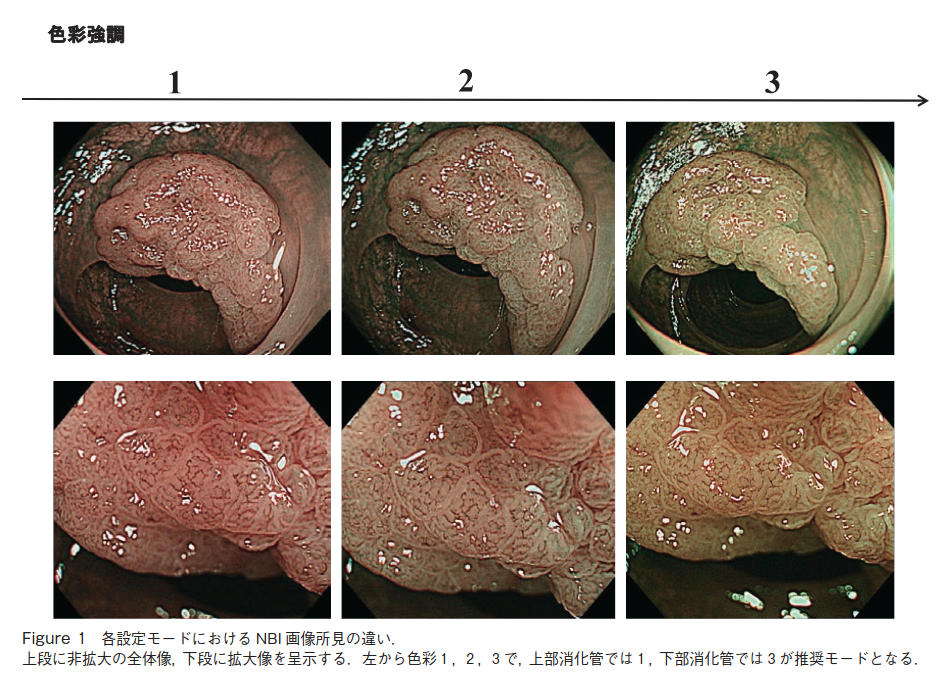

色彩強調

色彩強調の使用は各臓器別で, 1 から 3 まで別々のモードを使うことを推奨されている(頭頸部・食道・胃が1 ,大腸が 3 )が,若干の色調変化はあるものの,大差は認められない(Figure 1 ).

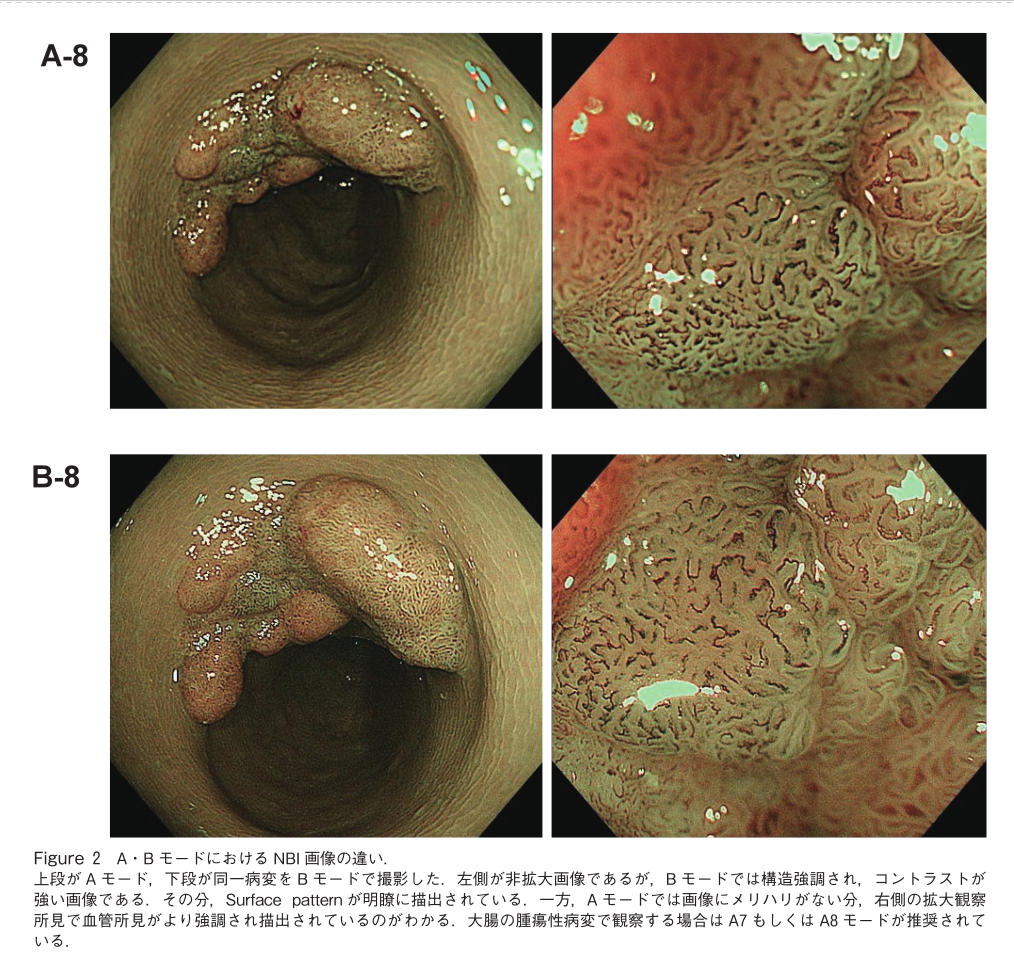

輪郭強調

また輪郭強調においては一般的に「A7-8」に設定して観察することが推奨されている2(Figure 2 ).

NBI 観察は色素撒布前に行う方が望ましい.

拡大観察の際における注意点は,病変部の水洗の際に出血を起こさない点である.出血をきたすと腫瘍表面が黒茶色に描出されて,以降の観察が不明瞭となり, 十分な観察が行うことが困難となる.

また反対に少々の粘液付着は水洗により粘液除去をしなくても,照射光が透過し血管走行が観察され,この点は NBI 観察における利点と考えられる.

NBI 拡大観察所見の読影法

NBI 拡大観察での腫瘍-非腫瘍の鑑別は比較的容易で血管拡張の有無で把握可能である.過形成性ポリープを主体とした鋸歯状病変では一般的に表層部の血管拡張は乏しい場合が大きい(JNET 分類の Type 1).

しかしながら腫瘍径が10mm 以上を超えると,局所的に拡張血管の屈曲蛇行がみられる場合があり VMV と呼称されたり ,腺管開口部が開大することで,開口部が黒色のドット状に観察され,それらを開II型 pit, またはII-Dilatation pit(II-D pit)と呼称し ,Sessile serrated adenoma/polyp(SSA/P)に特異的と報告されている.

一方でこれら非腫瘍性病変に腫瘍性変化が併存する場合や腺腫を主体とした粘膜内病変では拡張した血管が観察される.これらは JNET 分類のType 2A とされる. 一般的に 5 mm 以上の腫瘍径では内視鏡治療の適応病変である.

このような腺腫主体の病変の異型度が増すと拡張血管に不規則な所見がみられる(JNET 分類の Type 2B). これらは屈曲蛇行,形状不均一,大小不同の血管径として観察される(Figure 4-d).

以上のような所見がみられる場合は迷わず後述の色素拡大観察を行うことが必要となる. これら異型血管の走行が消失して確認できず,表面構造も消失している場合(JNET 分類の Type 3)はすでに SM 深部浸潤が示唆され,このような病変では外科切除の適応になる.

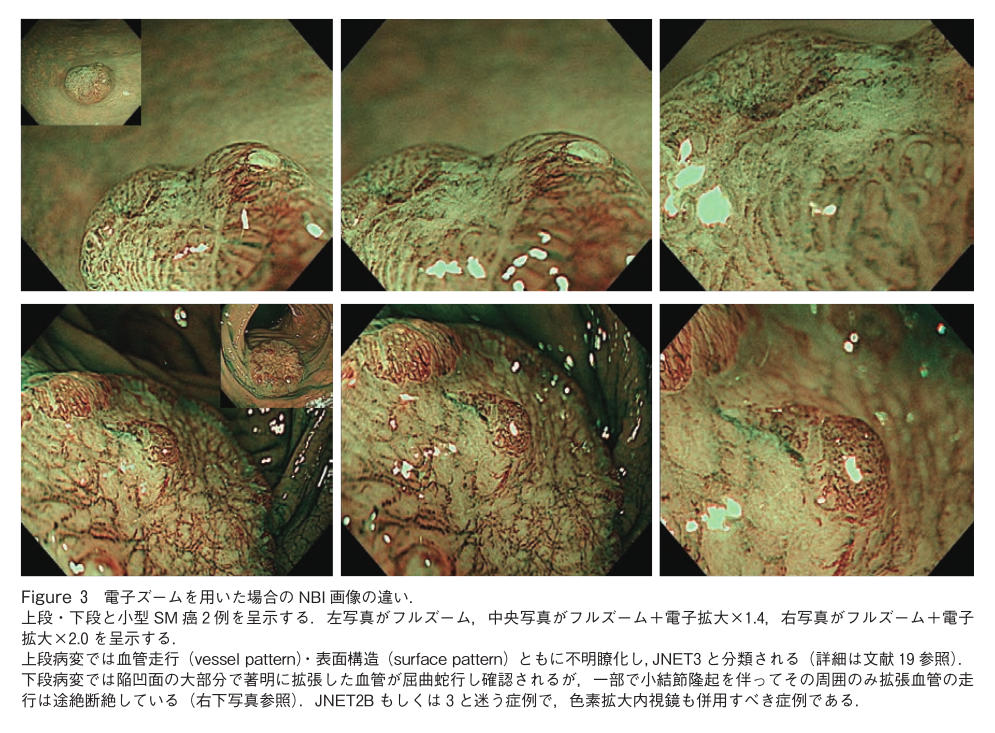

以上から,拡大観察を行ってこれら血管所見と表面構造の性状を把握する必要がある.拡大観察法として非拡大観察から弱拡大で観察を行い,最深部と考えられる部位に対して強拡大観察を行う. Figure 3 では左が Full zoom で×1.4,×2.0 と電子ズームを併用し拡大観察を行っている.

Lucera Elite® では光量が上がり,電子ズームでも鮮明な画像が得られるのが特徴である.光学ズームが 80 倍で,電子ズームと併用し 160 倍までの観察が可能である. その点を利用すると Figure 3 で示される両病変とも,比較的小さな病変であるが無血管野の認識が可能となる.

このような所見を見た場合は pit pattern の観察を行って慎重に治療方針を決定するべきと考えられる. この点でNBI 拡大観察は下部消化管病変の場合,後述の pit pattern 分類がほぼ確立した中での「補助診断」的な役割が主流と考えられる.

色素撒布による拡大内視鏡観察

色素撒布による拡大観察の重要性

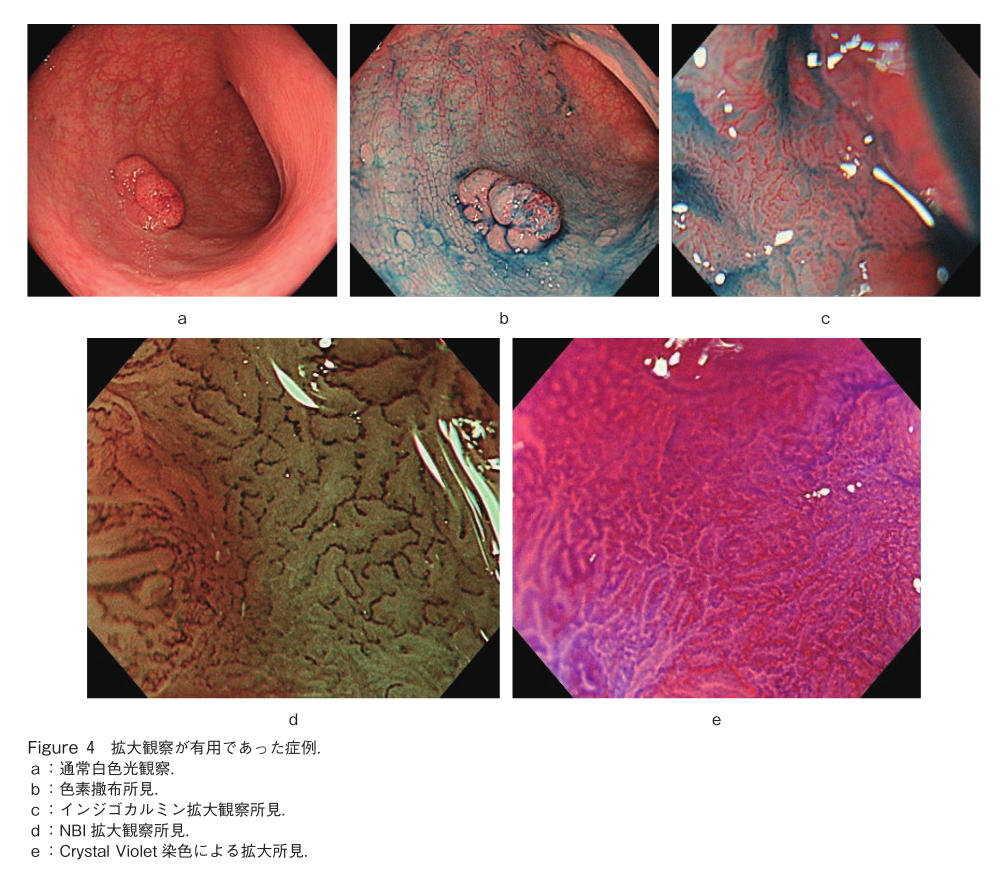

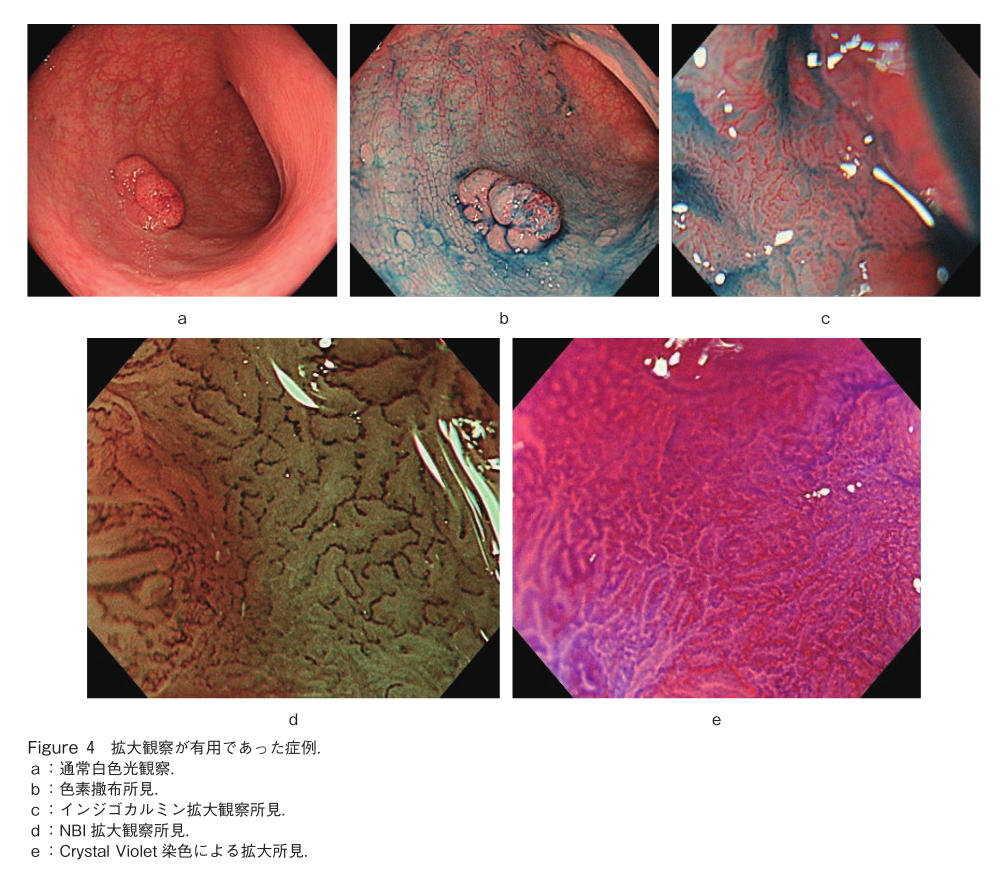

色素撒布法にはコントラスト法と染色法に二分される.前者はインジゴカルミン液の撒布で高低差を利用して,腺窩や病変境界部に色素が貯留することでより高低差が明瞭となる利点がある(Figure 4-b,c). しかしながら十分な撒布量や濃度がないと,明瞭に描出されないのが難点である.

一方で染色法であれば腺窩上皮が染色されることで,窩間部と腺窩が明瞭に描出される.なお,一般的にはメチレンブルーやクリスタルバイオレット(0.05%)を用いて撒布する.

手技と観察法

染色前には消泡剤・蛋白分解酵素剤入りの微温湯で十分に表層部の粘液を剥奪させることが重要である. また染色液の撒布量は極力少なめで正常周囲粘膜は染色させないことと不要な染色液はすぐに吸引して除去する必要がある. これは病変以外の周囲粘膜も染色されると病変自体が暗くなることや,不要な染色液が残存することで粘膜の刺激性から蠕動亢進が引き起こされることによるからである.

また蠕動亢進により腸管が収縮し,送気にても伸展性が悪い時は躊躇なく抗コリン剤および当院ではハッカ水を併用して観察を行っている.

クリスタルバイオレット拡大所見(工藤・鶴田分類)

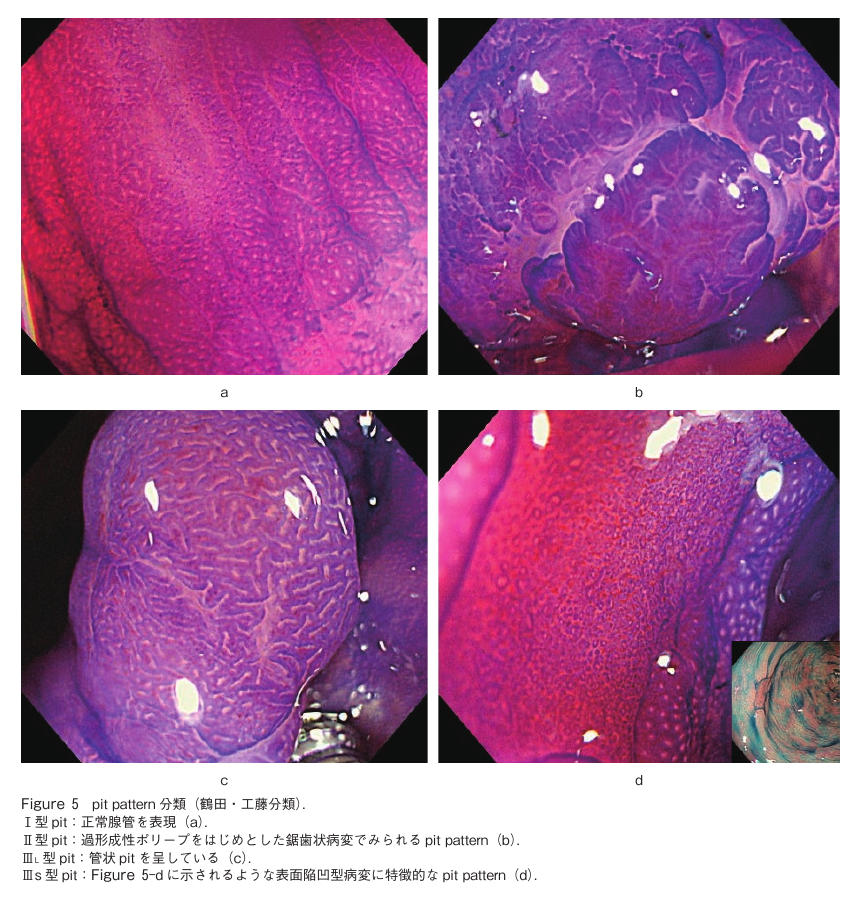

正常腺管はⅠ型 pit として分類されるが(Figure 5-a),若年性もしくは炎症性ポリープでも観察される腺管開口部である.

Ⅱ型 pit に分類される開口部はFigure 5-b で呈示されるように,主として星形pit を呈しており,過形成性ポリープをはじめとした鋸歯状病変でみられる pit pattern である. 近年,SSA/P および TSA でもこのような pit pattern が散見され , 1 cm を超える病変では鑑別を要する場合があり,慎重な観察が必要となる.

Ⅲ型からⅤ型では腫瘍性病変にみられる pit pattern である.

Ⅲ型 pit は 2 型に亜分類され,腺腫でみられる病変のほとんどは管状 pit で,ⅢL 型 pit として呼称される(Figure 5-c).

表面型の低異型度腺腫の場合,Ⅰ型 pit と混在する場合がある.

一方でFigure 5-d に示されるような表面陥凹型病変に特徴的な pit pattern もⅢ型 pit に分けられ,この特徴は正常のⅠ型 pit より小型の正円形 pit で密に存在する.

クリスタルバイオレット染色による拡大観察でないと認識が難しい.

Ⅳ型 pit は絨毛状構造を呈する比較的大きな隆起性病変およびLST 顆粒型病変でみられる特徴的な pit patternである(Figure 5-e). 脳回状,樹枝状,松毬様と表現法は様々であるが,いずれも腺管開口部の溝が深いのが特徴で,粘液付着が強く染色前には十分な水洗を行う必要がある.

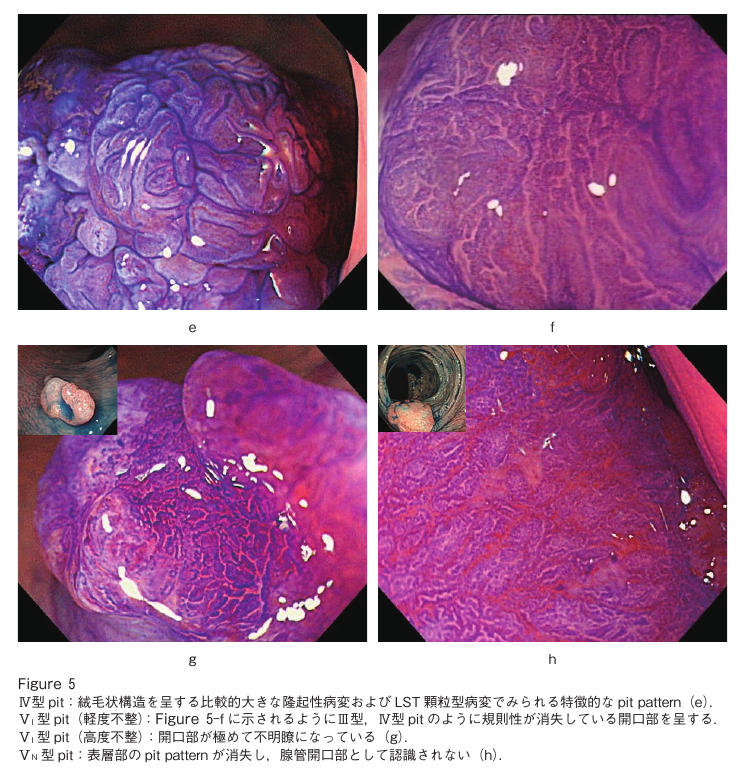

最後にⅤ型 pit を概説する.Ⅴ型 pit は開口部が残存するもその模様に不規則性(irregular)がみられるものと無構造(Non structure)で開口部が確認困難なものに大別される. 前者をⅤI 型 pit,後者をⅤN 型 pit とした.ⅤI 型 pit はまた,腺管開口部形態の異型性に応じて軽度不整と高度不整に大別される. 軽度は不規則な pit pattern を呈するも染色性も保たれ,開口部の辺縁が不明瞭化せずに明瞭に描出されるものとされる(Figure 4-e,5-f). 一方で,形態に内腔の狭小化,辺縁不整,境界不明瞭な所見を呈する場合は高度不整と位置づけられる(Figure 5-g). 表面構造で腺管開口部の形態が消失し認識できない場合はⅤN 型 pit とされ,SM 深部浸潤の指標となる(Figure 5-h).

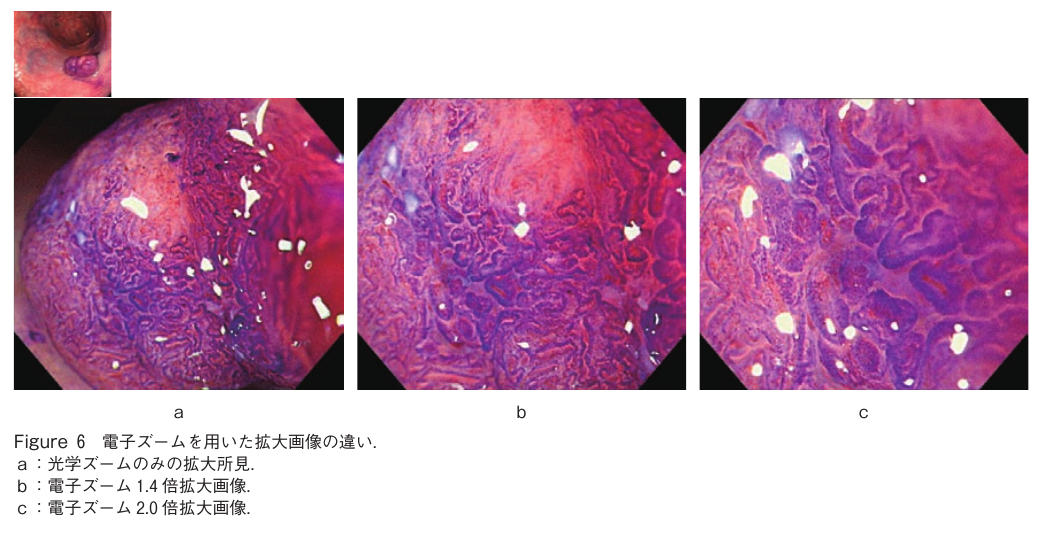

最新機種 HQ290Z の最大拡大倍率は約 80 倍である.微小病変はより拡大率を上げて観察する必要があり,その点を補填する機能が「電子ズーム」である. 以前は光量が低いために画像にノイズが入り不鮮明であったが,Lucera Elite® になりその点も改善された.左が光学ズームのみの拡大所見(Figure 6-a). 中央が電子ズーム1.4倍(Figure 6-b),右が 2.0 倍拡大を併せて拡大した画像である(Figure 6-c).

拡大内視鏡所見の実際

S 状結腸に見られた隆起性病変.

通常光観察では淡発赤調の凹凸不整病変を認める(Figure 4-a).

送気にて伸展性は保たれているが,肛門側部で陥凹様所見を呈する.インジゴカルミン染色で明瞭となった(Figure 4-b).

同部の拡大観察所見では pit pattern の残存が認められた(Figure 4-c).

NBI 拡大観察では陥凹部に一致して拡張した血管が屈曲蛇行している.

表面構造も不明瞭ながら残存しており,Vessel pattern,Surface pattern ともに JNET-2B と診断し(Figure 4-d),Crystal violet 染色を施行した.

辺縁隆起部ではⅢL pit からⅣ pit,一方で陥凹部ではⅤI pit 軽度不整と診断した(Figure 4-e).

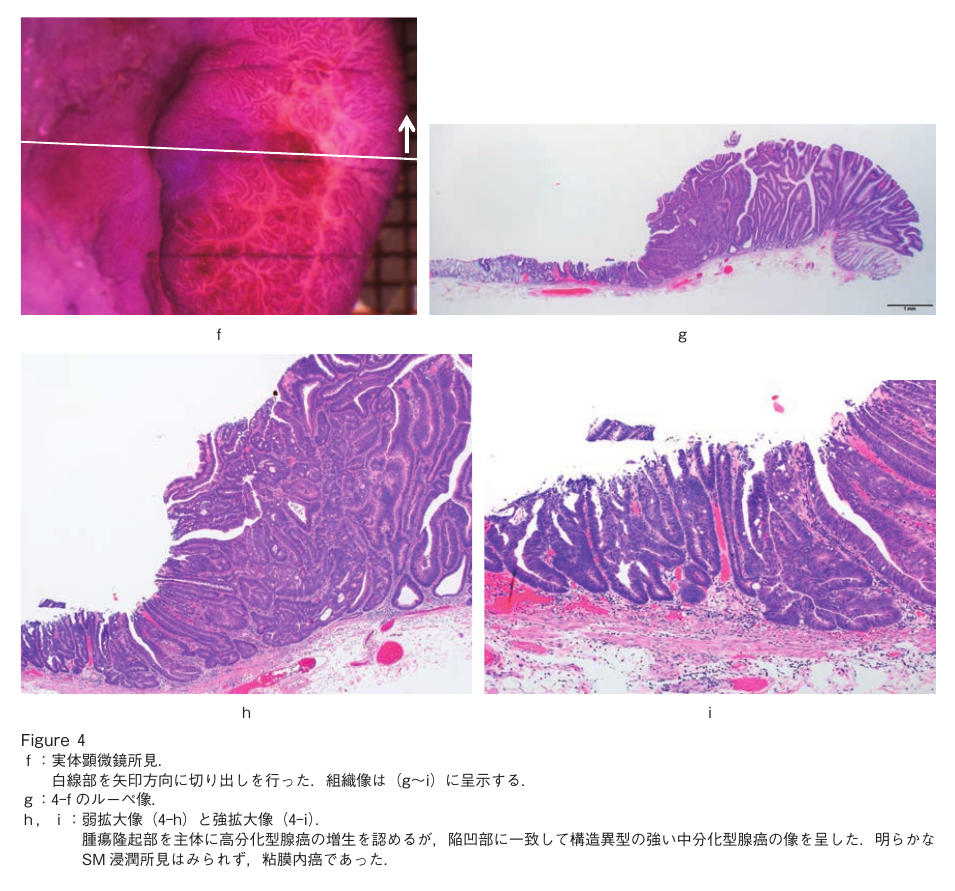

以上から粘膜内主体の病変と考えて内視鏡的粘膜切除術を施行した.実体顕微鏡鏡所見(Figure 4-f)の通り,陥凹面を含めて標本作成を行った. 白線部を上に面出しを行い(矢印方向),Figure 4-g~i に呈示を行う.ルーペ像では隆起型主体で,内視鏡所見の通り,肛門側で陥凹面を形成していた(Figure 4-g). 隆起部では絨毛状構造を呈するのに対し,陥凹部では構造異型を伴った密に増生した管状腺癌の集簇が見られた.病変は粘膜内に限局していた(Figure 4-h,i).