クローン病小腸狭窄に対する内視鏡的バルーン拡張術の現況と将来展望

以下の論文を中心にまとめます。

クローン病小腸狭窄に対する内視鏡的バルーン拡張術の現況と将来展望クローン病における腸管狭窄の疫学とリスク因子

クローン病は病変の存在部位により大きく小腸型,小腸大腸型,大腸型に分類され,疾患パターンとして炎症型,狭窄型,瘻孔形成型に分けられる.

診断時に消化管に狭窄を来している患者は全体の 5 %程度であるが,10 年の経過で約 30 %の症例に消化管狭窄が見られるとされる .

ただし,近年年の報告では診断時に狭窄や瘻孔といった腸管合併症を有する率は診断年別に徐々に減少していることが示されており, その理由として,生物学的製剤などの新規治療が腸管合併症の予防に貢献している可能性が考えられる.

狭窄により腸管切除を受けた場合,術後 10 年で約 50~70 %が再手術を要するとされる.

クローン病狭窄病変の薬物治療効果

全身的な薬物投与によるクローン病狭窄病変に対する有効性は限定的であり,内科的な治療介入により手術や拡張への影響は認められなかったという報告がある。

つまり、生物学的製剤など薬剤ではクローン病の狭窄を改善することはできないと考えて良い。

クローン病狭窄病変の内視鏡治療

内視鏡的バルーン拡張術の適応

2015 年に発刊された 小腸内視鏡診療ガイドライン では「クローン病の小腸病変に対するバルーン拡張術の適応は,狭窄症状ないし口側腸管拡張を有する長 軸方 向 5 cm 以下の狭窄で,瘻孔,裂溝,膿瘍,深い潰瘍,高度の癒着・屈曲を伴わないもの」が内視鏡的バルーン拡張術の適応とされている.

内視鏡的バルーン拡張術の方法

小腸狭窄の内視鏡的バルーン拡張術はバルーン小腸内視鏡を用いて実施する.

バルーン小腸内視鏡検査は鎮静下に行い,挿入は経口,もしくは経肛門から行う.経口挿入のみの場合,下剤や洗腸剤などの前処置は必ずしも必要ではない.

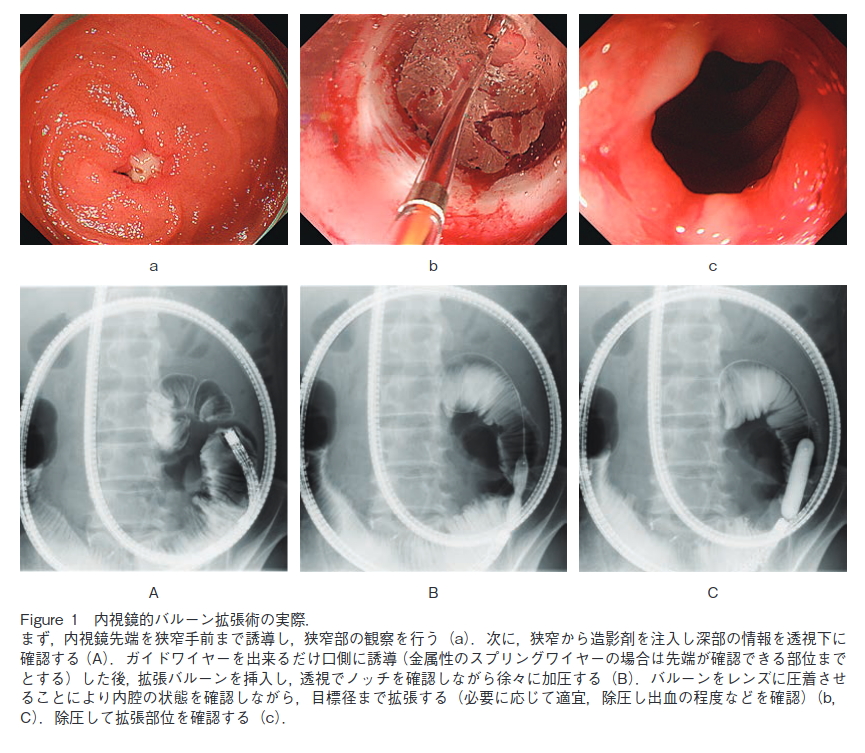

検査は必ず透視室で施行する.まず,狭窄部までバルーン小腸内視鏡の先端を進めた後に病変部位の観察を行う.

拡張には TTS(through the scope)タイプのバルーンを用いる. 本邦では外径 15mm のバルーンが頻用されているが,狭窄に応じて外径を選択する必要があり,適宜外径 18mm,もしくは 20mm のバルーンを使用する . 15mmまでの拡張がなされれば理論上はオーバーチューブの通過が可能となる.しかし,小腸は後腹膜に固定されていないことや, 屈曲により安全にオーバーチューブを通過させることは困難である場合が多い. なお,25mm 以上のより太いバルーンは穿孔や出血といった合併症率が高いことが報告されており避けるべきである.

拡張時間を規定する根拠はないが,文献では 20 秒から 3 分の間で拡張される場合が多い.

拡張径については細径から拡張を開始する. 拡張時にはレンズに拡張バルーンを圧着させることにより内腔の状態を確認する(Figure 1 ). 適宜,除圧することにより出血の状態をすることで徐々に拡張径を目標にまで到達させる. 安全性が担保されれば最終的には 15mm 以上の拡張を目標とする.

内視鏡的バルーン拡張術の治療成績

手技の成功率は 72%~100%,短期的な症状改善率は 70~87%と報告されている.

比較的長期的な予後に関しては 15~70 カ月の経過観察期間で 27%のみが外科的加療が必要となり,44%が一回の拡張のみで長期間良好な経過が得られたという報告がある。

内視鏡的バルーン拡張術の偶発症

内視鏡的バルーン拡張術の偶発症として最も注意すべきは穿孔である.その他,限局性腹膜炎,出血,膵炎(高アミラーゼ血症)などが主な合併症となる.

ある報告によると、1,163 名のメタ・アナリシスでは穿孔,輸血を要する出血,膿瘍,瘻孔,敗血症などの重篤な合併症は4 %に起こりうると報告されている .

内視鏡的バルーン拡張術以外のアプローチと展望

内視鏡的バルーン拡張術の長期予後を規定するのは再狭窄の有無である.少しでも再狭窄を遅延させることを目的として,病変部にステロイド剤やインフリキシマブを注入する報告が見られる. ステロイドとしては、内視鏡的粘膜剥離術(ESD)後の食道狭窄予防に用いられているトリアムシノロン(ケナコルト)が使用される場合があるが効果ははっきりしない。

内視鏡的バルーン拡張術後の全身薬物療法の再狭窄予防効果についても明らかなエビデンスは存在しない.

内視鏡的バルーン拡張術以外の狭窄解除方法として,針状ナイフを用いた,狭窄切開術(stricturotomy)の有用性が少数ではあるが報告されている.

しかしながら少数例の検討であり,有効性などは今後の検討であろう.

自己拡張型金属ステント留置術も少数ではあるが報告されている. 基本的にクローン病の狭窄は良性のため,将来的に抜去しうるフルカバーもしくは部分カバーのステントが用いられている報告が多い. 11 例の case series では抜去可能なフルカバーステントが使用されたが,ステント逸脱を高率に認めている.

クローン病における線維化の形成とその制御について

線維化は collagen Ⅰをはじめとする細胞外基質 ECM:extracellular matrix)が,活性化された線維芽細胞や筋線維芽細胞,平滑筋細胞から産生され, 過剰に蓄積することにより生じる.

現在、抗線維化薬として様々な薬剤が研究されているが、どれも研究段階である。