薬剤性肺障害に伴う間質性肺疾患

インターネット上にある以下の論文をまとめます。

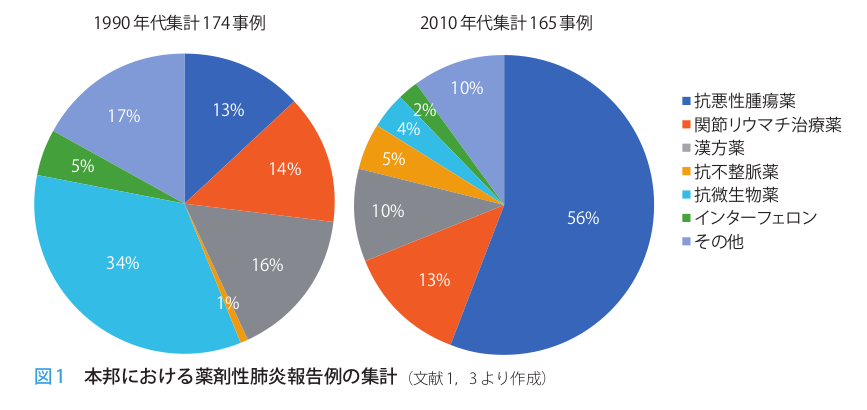

薬剤性肺炎の疫学

- 薬剤性肺炎はほとんどが間質性肺疾患

- 発症頻度は 2.6 - 5.0 %

- 1990 年代は抗生物質が多かったが、2010 年代では抗悪性腫瘍薬が過半数でリウマチ治療薬・漢方薬と続く。

薬剤性間質性肺疾患(DILD)の発症機序

細胞障害性薬剤あるいはその代謝物によるⅡ 型肺胞上皮細胞、気道上皮細胞あるいは血管内 皮細胞に対する直接毒性および免疫系細胞の活 性化(ハプテン作用あるいは抗原mimicking作 用)による間接的障害作用が想定されている.

つまり、直接的な細胞毒性とアレルギー機序が考えられている。

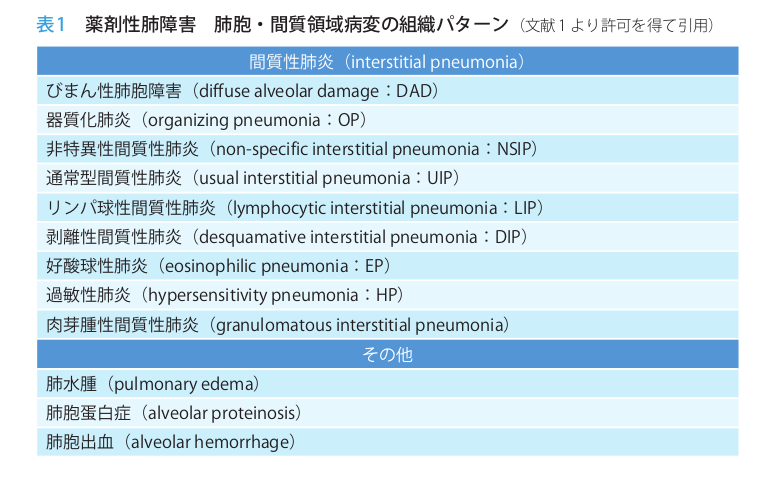

薬剤性間質性肺疾患(DILD)の病理・画像所見

DILDの病理組織像には特異的なものはなく、同一薬剤であっても種々の病理組織像を呈する場合があり、またこれらの病理像が混在して認められる場合もある.

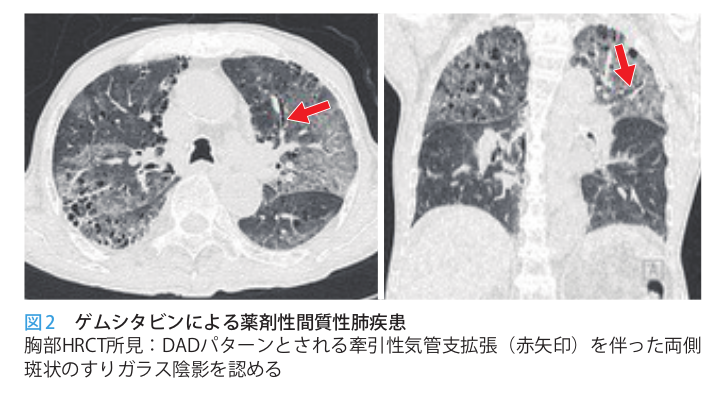

この中で、びまん性肺胞障害(diffuse alveolar damage:DAD)パターンが致死率が最も高い.

以下のように、CT画像所見でのDADパターンとされる牽引性気管支拡張を伴った両側斑状のすりガラス陰影、コンソリデーションを呈する場合には、厳しい予後が推定される.

薬剤性間質性肺疾患(DILD)の診断

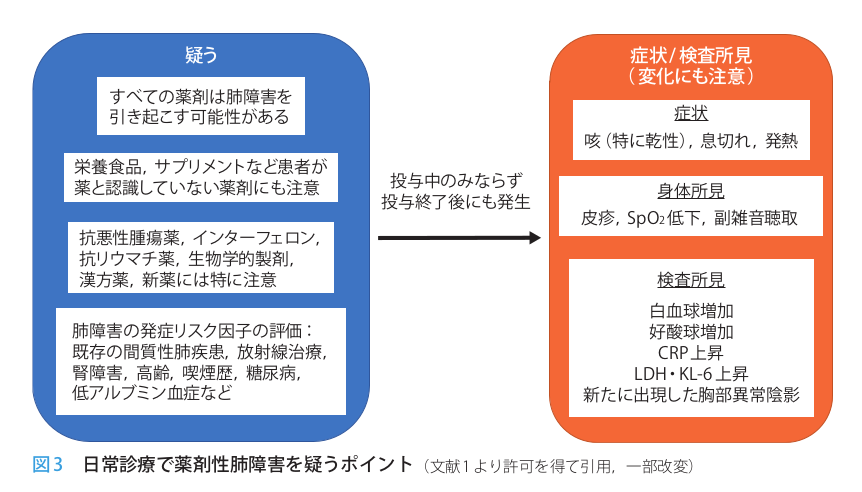

すべての薬剤が肺障害を起こし得ることを認識し、薬剤の使用中あるいは使用後に予期しない呼吸器系の異常がみられた場合には、薬剤性肺障害を疑う.

既存のILD(間質性肺炎)は、多くの抗悪性腫瘍薬において発症の危険因子として認識されており、添付文書には ILD を有する患者には「禁忌」あるいは「慎重投与」となっているものが多い.

また、この既存のILDの有無を評価するためには、胸部単純X線では不十分であり、CTによる評価が必要とされている.

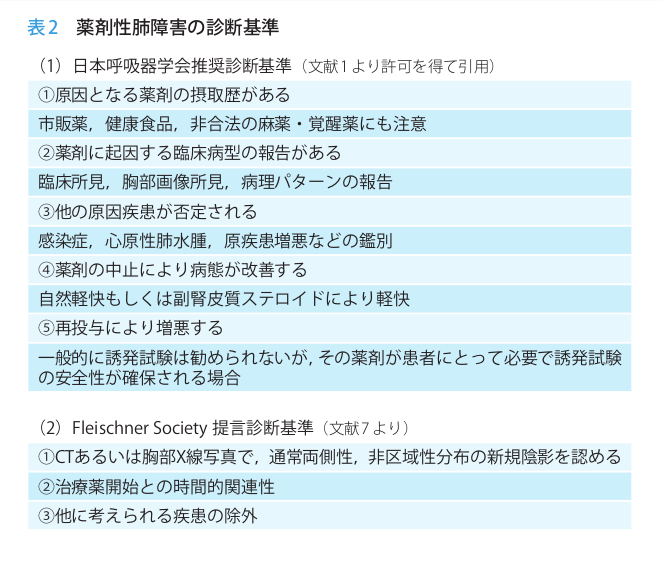

薬剤性肺障害の診断は、薬剤と肺障害発生と の間に因果関係を推定することであり、診断に 特異的なものはない. 以下に日本呼吸器学 会が推奨する診断基準を示す.

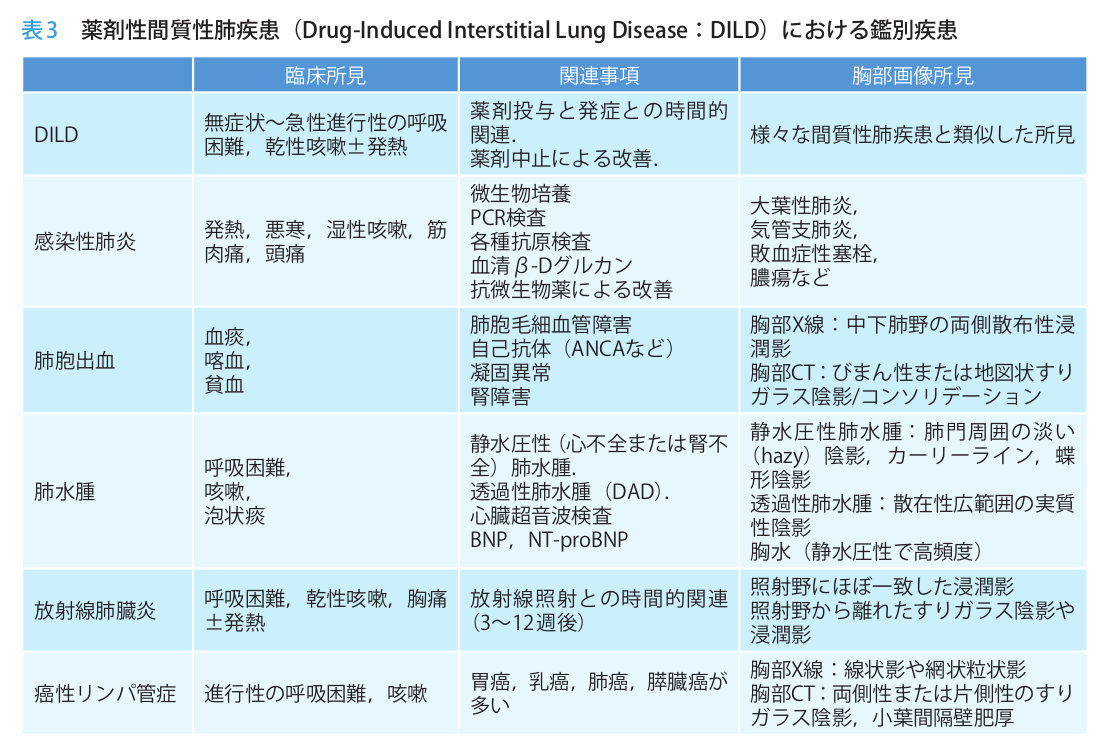

DILDの臨床像は他のびまん性肺疾患との鑑別は難しく、後述する各種検査から総合的な診断を行う.

薬剤性間質性肺疾患(DILD)における血清マーカー

ILDの血清マーカーであるKL-6 の上昇が認められ、細菌性肺炎などとの鑑別に有用とされるが、OPパターン、EPパターンではKL-6の上昇は認めにくい.

また、KL-6 は肺腺癌や膵癌、感染 症(重症肺結核、レジオネラ肺炎、ニューモシスチス肺炎)、放射線肺臓炎、肺胞蛋白症などでも上昇する.同様にSP-D、SP-Aも高値を示すこ とが多いが、これらの血清マーカーは非特異的であることを認識し、他に上昇を来たす疾患を鑑別した上で総合的に判断する.

薬剤投与前後、中止前後で経過を追うことが重要であり、KL-6の経過がDILDの予後を示すとされている.

薬剤リンパ球刺激試験(drug lymphocyte stimulation test:DLST)

薬剤に感作されたリンパ球の存在を in vitro で証明するもので、わが国では保険適用外では あるが、薬剤性肺障害における免疫学的補助診断として利用されている.

薬剤性肺炎全体としての陽性率は 42~67% と決して高いとは言えず、抗悪性腫瘍薬、インターフェロン、ミノサイクリンなどでは陽性率は低く、陰性でも薬剤の関与は否定できない.

気管支肺胞洗浄(bronchoalveolar lavage:BAL)

感染症や腫瘍細胞の浸潤など薬剤以外の原因の除外診断にBALは有用であり、鑑別診断の範囲を狭め、治療方針決定のうえで重要な役割を果たす.

免疫系機序による間接的障害作用によるDILDでは、BAL液所見としてCD4/CD8 比低下を伴ったリンパ球増多が比較的多く報告されて おり、また、好酸球増多は薬剤による好酸球性肺炎を示唆する.

薬剤性間質性肺疾患(DILD)の治療・予後

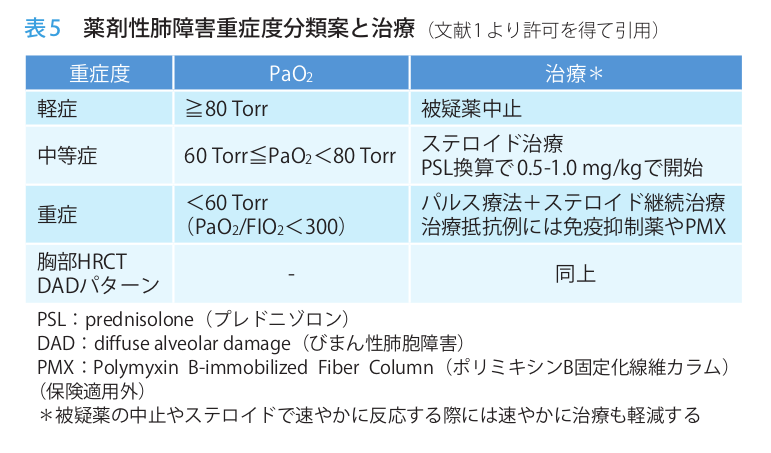

診断のためにも、まず薬剤を中止し、ステロイド投与の必要性を検討する.重症例ではステロイドパルス療法をただちに開始する.

しかし、抗悪性腫瘍薬など直接的障害作用による場合は非可逆的であり、予後は不良である.

鑑別診断